バーンダウンチャートで小学生の夏休みの宿題の進み具合を見える化。その結果は?

8月に入りました。

全国の就学児のいらっしゃるお父さんお母さん、大変お疲れ様でございます。

(色んな意味で、心から)

子供達の夏休みの宿題、順調に進んでいますか?

まだまだ余裕がある時期ではありますが、

これから夏祭りやら花火大会やらプールやらお盆やら、イベントも夏本番。

その前に最低限の宿題(提出必須のもの)は終わらせようと、

我が家では、バーンダウンチャートを使って宿題の進み具合が分かるようにして、

なんとか7月中に完了させるよう取り組みました。

結果としては…

絵日記を残して、メインのドリル本、ワークシート各種、読書3冊の必須課題を

8月に入るタイミングで終わらせることができました。

(絵日記は、毎年お盆に実家で従姉妹とやるのが定番)

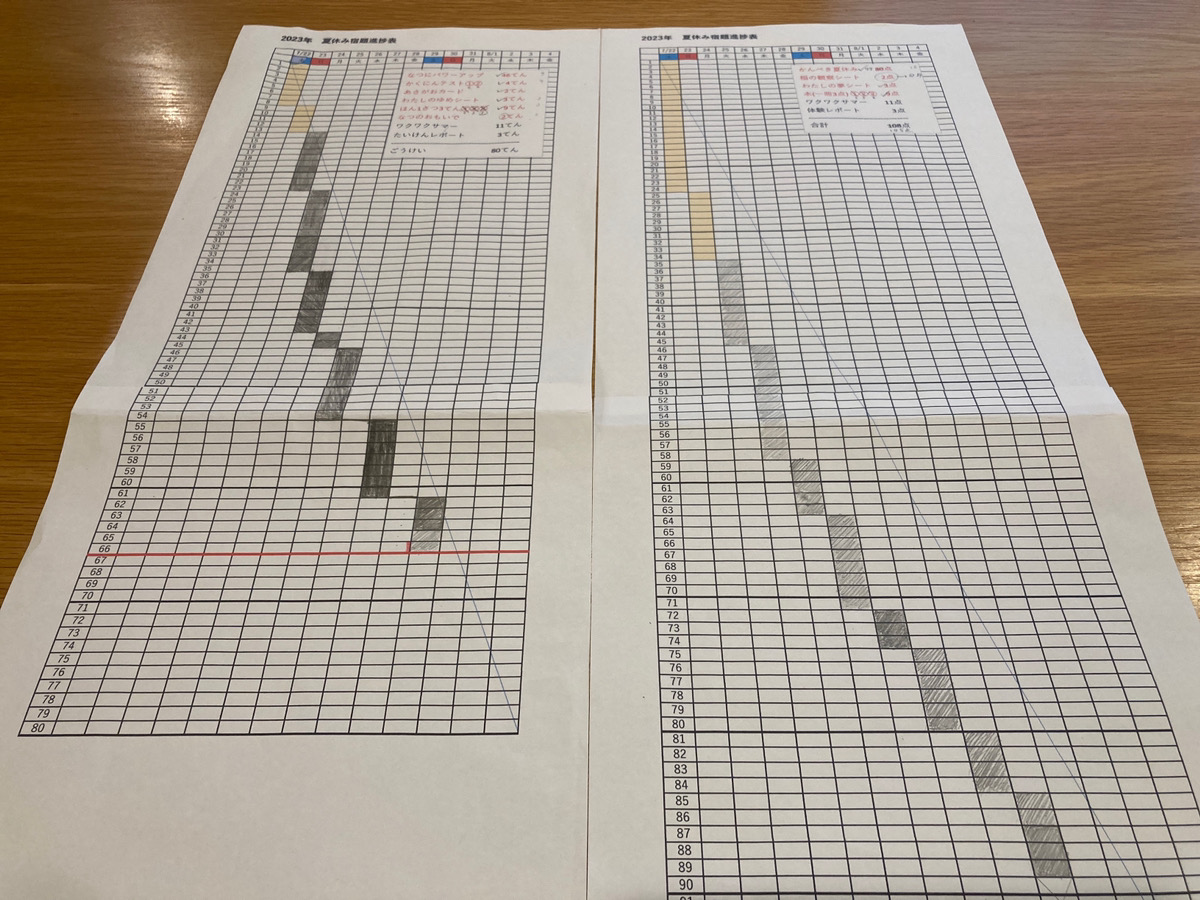

我が家の二人の子供の進捗具合はこんな感じでした。

小5長女の場合

小5長女は、スタートダッシュが強みのタイプ。

初日から20ページ以上意欲的に進めていました。ナイスペース♪

でも、電池が切れるとまったくやらなくなるのも性格的に分かっているので、

とにかく最初に進めるだけ進めるよう励ましの声掛けをしていました。

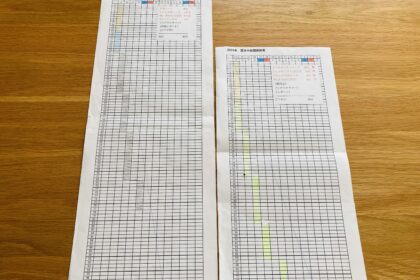

バーンダウンチャートを使い始めて3年目になりますが、

今回、どう使っていたかというと…

「今日これくらいやればゴールに十分間に合う」

ということを読み解いて、途中サボっていました(笑)

何ページやった、ということだけでなく、

ゴールまでの目標値に対して進んでいるか遅れているかが分かるのが

バーンダウンチャートのいいところ。

「7月中に終わらせる」という目標値に合わせて、

後半はほどよく手を抜き、7月31日にはなんとかゴールイン。

(間違ったところの直しは8/1にしました)

小1次女の場合

一方、初めての小学校の夏休みを体験中の小1次女。

こちらはマイペースに毎日5ページくらいずつ進めていました。

ドリルは頑張れたのですが、

絵日記やワークシートはやる気が乗らず、親も子も悪戦苦闘です。

声掛けや書き方のヒントを随時与えながら、進めました。

ここは親の伴走もまだまだ必要だと感じました…

バーンダウンチャートは、一日の進捗を塗ったあと、

今日こんなに進んだね、頑張ったね!という

励ましの材料として使いました。

一日過ぎてしまいましたが、

8/1には提出必須の宿題を終わらせることができました。

8月はどうする?

ひとまず最低限の宿題は終わり、

夏休み最終日に泣きながらやるということはしなくて済みそうです。

(それはかつての私 笑)

でも本当は、親がコントロールしすぎず、

自分の責任でスケジューリングしてその結果を自分で尻ぬぐいする体験も必要

かなとも思ったりします。

来年は長女6年生となるので、口も手も出さずにいようと思います。

もうスケジューリングについては概ね教えたつもりなので。

次女はもう少しフォローしつつ、様子を見ようかな。

8月は余裕もできましたので、

親としては「読書感想文」に取り組んでほしいなと思っています。

ちょうど図書券がもらえるコンテストがあるので、それで釣ってみようかと。

(釣れるものがないとやれないというのも本当はどうかと思うのですが)

まあでも、せっかくの夏休みなので、

勉強勉強とばかり言わず、「体験」する時間として使いたいですね。

子供達にはやりたいことリストを書いてもらっているので、

それを叶えながら今しかない夏時間をじっくり味わおうと思います。

我が家で夏休みの時間管理に使っている3つのもの↓

余談:夏休みの宿題で思うこと

私が子供の頃は、学習ドリルの他に、

読書感想文、四つ切用紙に描く絵(簡易なものというより大作)、そして難関の「自由研究」があったと記憶しています。

特に自由研究は「研究」しなければいけませんから、

問題提起から作業工程、そしてそこから発見したこと・感想などを

大きな紙にまとめる大掛かりな作業でした。

私の父が自然科学に割と詳しく、

ありがたいことにだいぶ手伝ってもらったことが懐かしいです。

タニシの研究をして、タニシが赤ちゃんを産んだのを見たこともありました。

(卵なのかと思っていたら、すごく小さい透き通った殻を持ってあの姿のまま産み落とされるんですよ~)

自由研究は大変でしたが、その後の人生でも

「テーマを見つけること」「手順を決めて遂行すること」「まとめる力」

などはそれなりに役立っていると思います。

今の子供達を見ていると、

じっくり時間をかけて観察する経験や

大きなものをまとめ上げて得られる達成感

があまりないように感じています。

結局のところ、子供一人ではできなかったりしますから、

どちらかというと親の負担軽減のため、ということなのでしょうか。

確かに共働きで児童クラブが基本だと、自由研究なんかは難しいですよね…

時代背景もあるのかなぁといろいろ考えさせられます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す