【小学生の夏休み】子どもも親も”楽しく・楽に”過ごすための仕組みづくり

保護者の皆様、今年もやってまいりますね~夏休みが。

子ども達にとっては、学校休めて楽しみいっぱいな夏休み。

でも、親的には通常運行とは異なることが諸々あり、悩ましい期間でもあります。

特に子どもが小学生のうちは、

・「夏休み、どこに遊びに連れて行く?」問題

・「どう宿題に取り組んでもらう?」問題

・「お昼ごはん何作る?」問題(給食ってホントありがたいですよねぇ)

・「自由課題や自由研究、何する?どうやる?」問題

など、子どもに丸投げできない問題も多々あります。

フルタイムで仕事をしているか・していないか、子どもが日中過ごす場所はどこか(自宅・祖父母の家・学童など)など、ご家庭の様々な条件によってこれらの問題に親がどこまで関わるかは変わってくるでしょう。

ですが、どんな条件下でもきっと同じなのは、

「子どもに、楽しく充実した夏休みを過ごしてもらいたい」

と願う、親の気持ちではないでしょうか。

この記事では、子どもの夏休みの活動をサポートできて、親自身の楽にもつながる(←ここ大事!)我が家で取り入れている仕組みをご紹介します。

「見える化」するための3つのシート

我が家では、夏休みという長い時間を子どもが認識できて親もやきもきせずに済むために、3つのことを「見える化」しています。

・やりたいこと・頑張りたいことの見える化→「夏休みウィッシュリスト」

・夏休みの持ち時間の見える化→「1日3セクションスケジュール表」

・宿題の進み具合の見える化→「バーンダウンチャート」

過去記事で詳しく書いていますので、ここでは簡単に触れます。

①夏休みウィッシュリスト

たくさん時間のある夏休み。あれもこれもやりたい!と思っていても、いざ「何をやる?」と言われると、どれからやろうか、いつやれそうか…など、ぼんやりしているものです。

だから、まずは頭の中の”やりたいこと”を全部出すところから。

やりたいこと、行ってみたい場所、食べたいもの等々…出せるだけ書き出します。

そして夏休みは、勉強や課題、部活や習い事などもじっくり取り組める時期。

「どんなことを頑張りたいか」「習慣にしたいことは何か」も併せて考えられるよい機会でもあります。

とは言っても、子どもにはシンプルに「やりたいこと、書いてみよ!」でOK。

実は、ウィッシュリストを書いてもらうことで、親にもメリットがあります。

子どもが書いた「やりたいこと」や「行きたいところ」から、夏休みの遊びの計画や休みの日の過ごし方などを考えやすくなります。

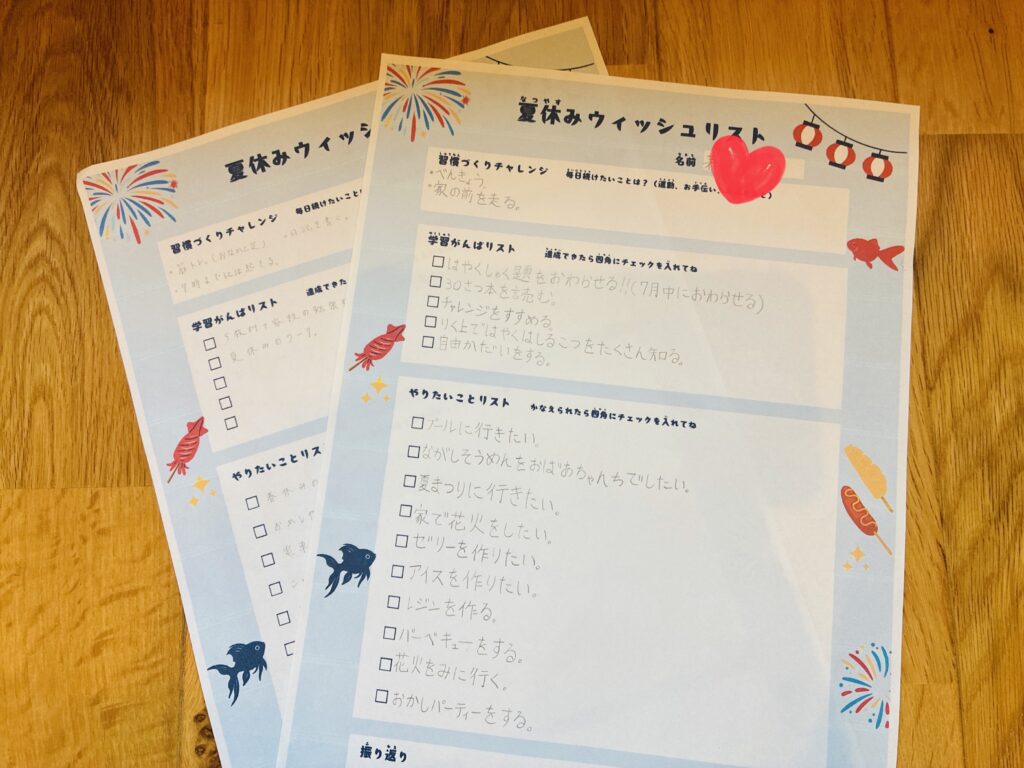

ウィッシュリストはこんな感じ。

毎年canvaでデザインを変えています。

今までは「やりたいことリスト」だけでしたが、子ども達も書くことに慣れてきたので、今年は新たに「習慣づくりチャレンジ」と「がんばりたいことリスト」を加えました。

(最初、画像のように「学習がんばリスト」だったのですが、運動や習い事でも頑張りたいことがあると気付き「がんばりたいことリスト」に変えました)

ダウンロードできます→ 夏休みウィッシュリスト2025 ルビ入り

昨年の様子はこちら。

②1日3セクションスケジュール表

夏休みの家族(主に子ども達)の予定を見える化するためのスケジュール表です。

日頃は、Timetreeというアプリで夫・中1長女・私の予定を共有していますが、夏休み期間はまだスマホを持っていない小3次女とも共有できるように紙ベースで作ります。

このスケジュール表のポイントは、午前・午後・夕方(夜)の3つのセクションを作っていること。

夏休み期間は、夕方スタートのお祭りや花火大会、お墓参りをした後の家族の夕食会、といった「夜の予定」も多数入ってくるので、日中と夜のバランスに無理がないよう予定を組みやすくなります。

また、先に決まっている予定を入れておくことで空いている日が分かり、ウィッシュリストに書いたことも実行しやすくなりますし、「家族が揃って過ごす日・お出かけする日」なども把握しやすくなります。

ダウンロードできます→ 2025夏休みスケジュール

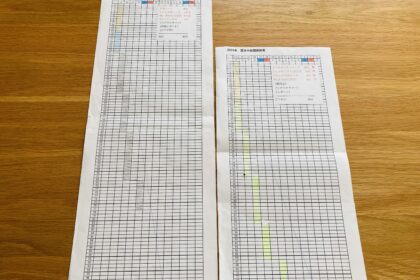

③バーンダウンチャート

宿題の進み具合を「見える化」できるエクセルシートです。

これは、「どれだけ宿題を終わらせたか」が分かると同時に、「順調に進んでいるか」(今のペースだと進んでいるのか遅れているのか)ということも視覚的に分かります。

表の仕組みが分かれば作り方も簡単で、子どもでも運用できる優れものです。

詳しい作り方、運用の仕方は過去記事をご覧ください。

お昼ごはんルーティン化計画

夏休みの悩ましいタスクは、”毎日のお昼ごはん”。

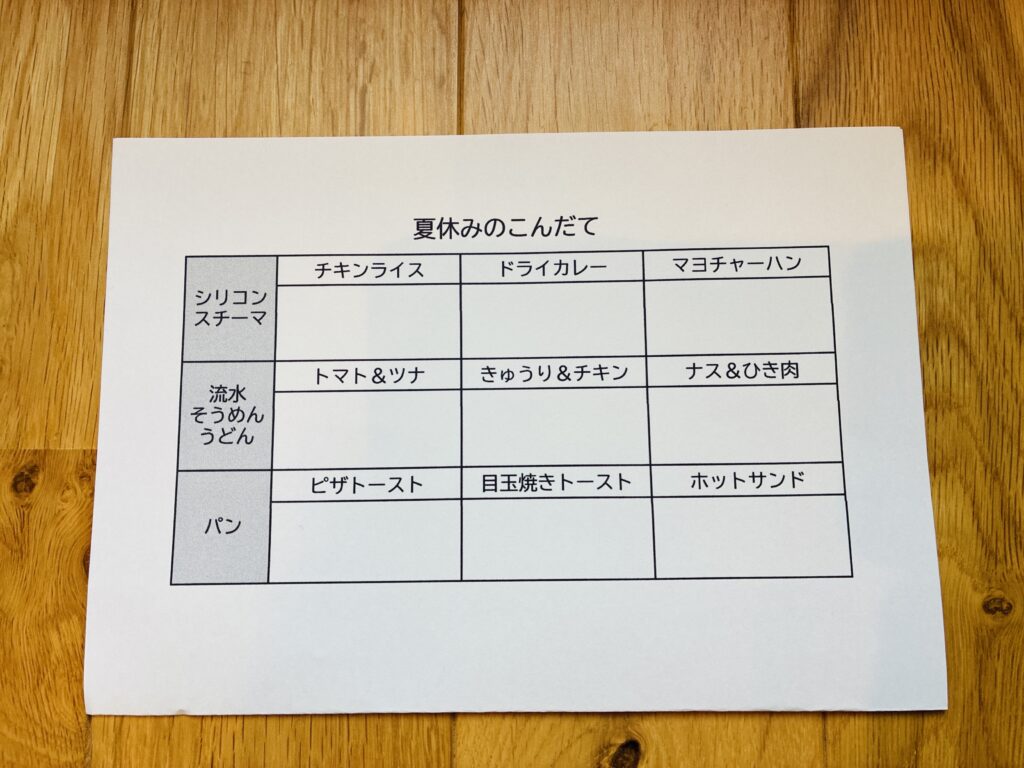

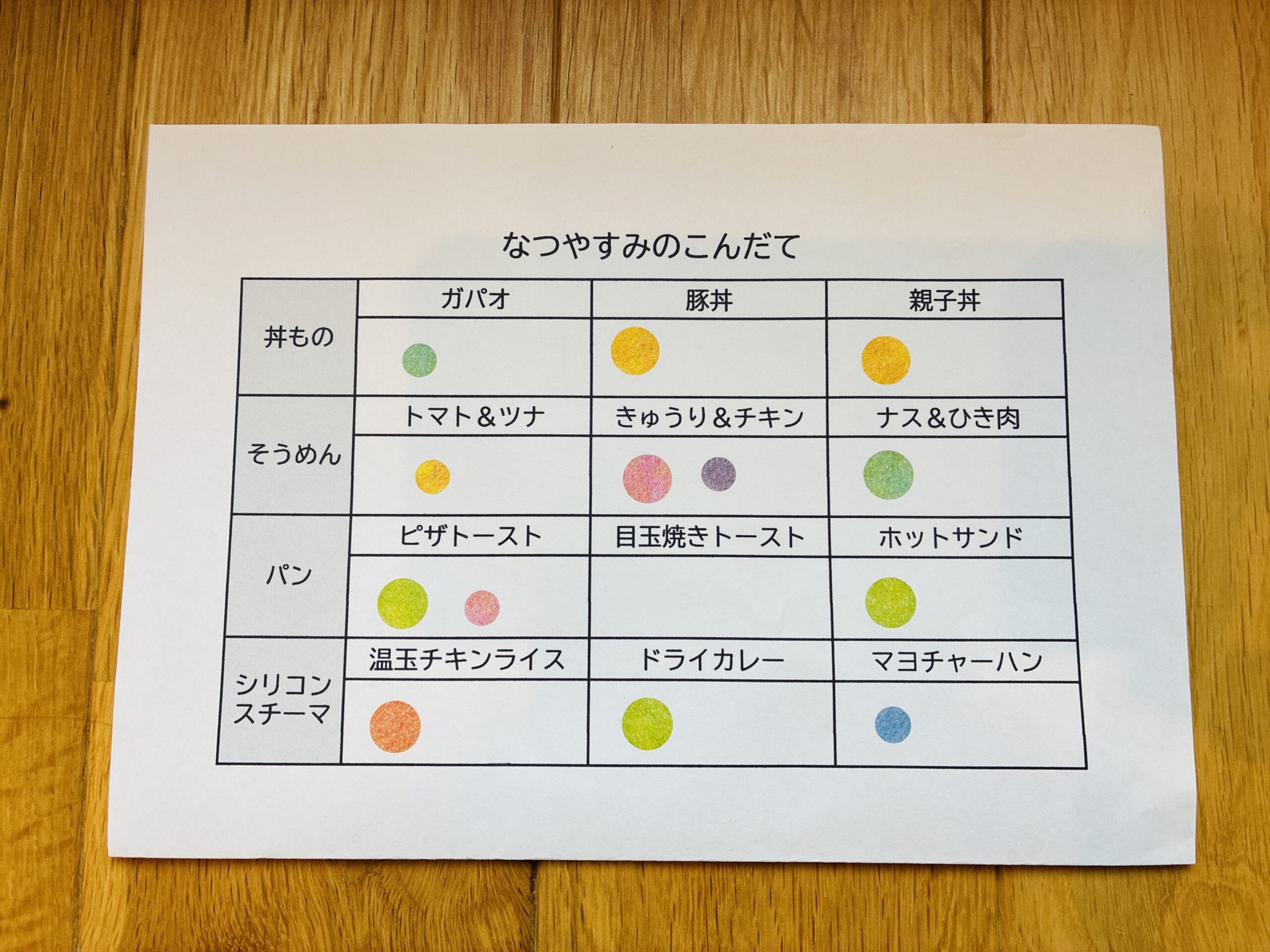

毎回考えるとなるとエネルギーも使ってしまうので、我が家ではあらかじめお昼ごはんのメニューは決めておきます。

子どももお手伝いしやすく(高学年くらいになれば一人で作れる)、火を使わずサッと作れるものを中心に、「ごはん」「パン」「麺」のメニューをそれぞれ3種類ほど、計9種類の選択肢を作っておきます。

家に常備しているツナや卵、季節の野菜で簡単に作れるものばかりですし、献立が決まっていれば予め買い物もしておけます。

現在は学童に行く日もあれば、実家に預かってもらう日もあったりするので、自宅でお昼ごはんを作る日は週2-3日ですが、2年前の夏休みは夫が休職中で子どもと家にいたので、メニューを12種類で回していました。(注:夫は料理しない人です)

作ったメニューにはシールを貼って、ビンゴのように埋めていきました。そんな楽しみ方もあります。

もちろん、余力のある日や他の食材がある時は別のメニューにしてOK。

あくまで「考える時間や余裕がない」「子どもが作りやすいもの」の選択肢を予め出しておくことで、思考の省エネをするための工夫です。

お出かけついでに「自由課題」

我が家の子どもが通う小学校は、「自由課題」という、各自で取り組むものを選べる(極論、”やらない”ことも選べる)宿題があります。

親の気持ちとしては、昔のように自由研究なんかをやってほしかったりしますが、子どもの関心を向けるのがなかなか難しく、また、親もそれなりに時間や労力を提供する必要があります。(本当は親が子に関わることって大事なんですけどね)

大人は基本的には夏休みはないし、時間も限られています。

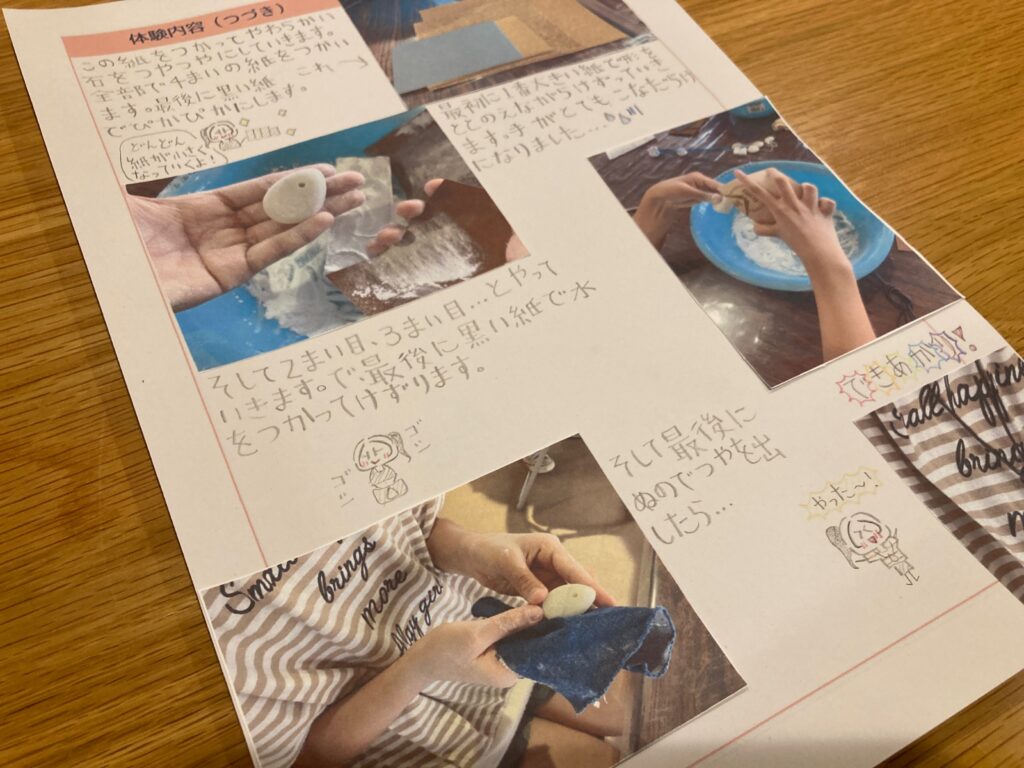

そこで、お出かけ先・旅行先に「レポート」にできるような体験や見学を取り入れ、宿題のネタ集めを兼ねるようにしています。

一昨年は「勾玉(まがたま)作りのワークショップ」をレポートに。

去年は「富岡製糸場の見学体験」をレポートにしました。

親が撮っておいた写真を紙に印刷して切って貼り、そこに子どもがコメントを書き込めば、ある程度カタチになります。

体験レポートのひな型はこんな感じで自作しました。

子どもも親も「楽しく・楽に」

いかがだったでしょうか?

かつて、子どもが小学生になってからの夏休みは、私にとって憂鬱の種でした。

子どもに生活のペースを乱され、ご機嫌取りに疲れ、夏の終わりにはヘトヘトに…

ですが、ご紹介してきたような「仕組み」を取り入れてからは、だいぶ楽になりました。

「全部考えなくちゃ・管理しなくちゃ」を手放せるようになったので。

今では、夏休みに入る前から「やりたいことリスト書きたい」「バーンダウンチャート作ってほしい」と子ども達のほうから先に言ってくるようになりました。

親の役割は「サポート」だと私は思っていますが、そのサポート役が疲弊していては本末転倒。

自分の”楽”も保ちつつ、子ども達が”楽しく”充実した夏休みにしたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

<リフレクション(振り返り)オンラインワークショップ毎月無料開催中>

コメントを残す